この投稿はでも表示されます。

はじめに

Go × Ginの基礎を押さえたら、いよいよ次のステップに進みます。

この応用編では、実際のAPI開発で役立つテクニックや、将来的にスケーラブルなシステムを作るための設計のヒントをまとめます。

具体的には以下のようなテーマを扱います。

- 認証やバリデーションの実装例

- エラーハンドリングのパターン

- Ginアプリケーションのテスト手法

- カスタムミドルウェアの作り方

- スケーラブルなAPI設計への展望

これらを踏まえ、実務でも迷わない基礎力をさらに強化していきます。

Ginの基礎を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

Ginでよく使う便利な機能

バインディング(Binding)

Ginは、リクエストのパラメータを構造体にマッピング(バインディング)できます。

以下は、クエリパラメータを構造体にバインディングする例です。

type QueryParams struct {

Name string `form:"name"`

Age int `form:"age"`

}

r.GET("/bind", func(c *gin.Context) {

var params QueryParams

if err := c.ShouldBindQuery(¶ms); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, gin.H{"name": params.Name, "age": params.Age})

})

curl 'http://localhost:8080/bind?name=Gopher'

レスポンス

{"age":0,"name":"Gopher"}

バリデーション(Validation)

Ginは binding タグを使ってバリデーションも行えます。

type User struct {

Name string `json:"name" binding:"required"`

Age int `json:"age" binding:"gte=0,lte=120"`

}

r.POST("/validate", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, gin.H{"name": user.Name, "age": user.Age})

})

binding:"required"→ 必須チェックbinding:"gte=0,lte=120"→ 0以上120以下の範囲をチェック

リクエスト

curl -X POST http://localhost:8080/validate \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "Gopher", "age": 5}'

レスポンス

{"age":5,"name":"Gopher"}

リクエスト(ageを範囲外の数字に変更)

curl -X POST http://localhost:8080/validate \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name": "Gopher", "age": 999}'

レスポンス

{"error":"Key: 'User.Age' Error:Field validation for 'Age' failed on the 'lte' tag"}

カスタムバリデータの作成

標準のバリデーションでは足りない場合は、独自のバリデーションロジックを登録できます。

package main

import (

"github.com/gin-gonic/gin"

"github.com/go-playground/validator/v10"

"github.com/gin-gonic/gin/binding"

)

func main() {

r := gin.Default()

// カスタムバリデーション登録

if v, ok := binding.Validator.Engine().(*validator.Validate); ok {

v.RegisterValidation("customTag", customValidation)

}

r.POST("/custom", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, gin.H{"name": user.Name})

})

r.Run()

}

type User struct {

Name string `json:"name" binding:"required,customTag"`

}

// カスタムバリデーション関数

func customValidation(fl validator.FieldLevel) bool {

value := fl.Field().String()

return len(value) >= 3 // 3文字以上で合格

}

リクエスト

curl -X POST http://localhost:8080/custom \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name":"Gopher"}'

レスポンス

{"name":"Gopher"}

リクエスト(条件に合わない「3文字未満」の例)

curl -X POST http://localhost:8080/custom \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"name":"Go"}'

レスポンス

{"error":"Key: 'User.Name' Error:Field validation for 'Name' failed on the 'customTag' tag"}

構造化されたハンドラの設計

Ginを使ったAPI開発が進むにつれて、ハンドラの構造化が重要になってきます。

ここでは、ハンドラを疎結合で保守しやすくするための考え方や、依存性注入の基本例を見ていきます。

なぜ構造化が必要

ハンドラを func(c *gin.Context) のまま書いていくと、以下のような課題が出てきます。

- データベース接続や外部サービスの依存が増える

- テストしにくい

- 可読性が下がる

ハンドラを構造体としてまとめ、ビジネスロジックをサービス層に分離することで、これらの問題を防ぎます。

サービス層とは?

サービス層は、アプリケーションのビジネスロジックを担当する部分です。

具体的な例として、ユーザー情報を扱う UserService インターフェースを用意することが多いです。

type UserService interface {

GetByID(id string) (User, error)

}

構造体ハンドラの例

ハンドラは、サービス層の依存を注入して初期化します。

type UserHandler struct {

userService UserService

}

func NewUserHandler(service UserService) *UserHandler {

return &UserHandler{userService: service}

}

func (h *UserHandler) GetUser(c *gin.Context) {

id := c.Param("id")

user, err := h.userService.GetByID(id)

if err != nil {

c.JSON(404, gin.H{"error": "User not found"})

return

}

c.JSON(200, user)

}

この例では、ハンドラは UserService に仕事を任せており、処理の中心はサービス層に移っています。

ルーティングでの利用

実際にルーティングで利用するときは、依存関係を組み合わせて渡します。

// 例: main.go

repo := NewUserRepository()

userService := NewUserService(repo)

userHandler := NewUserHandler(userService)

r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)

- UserRepository: データアクセス担当

- UserService: ビジネスロジック担当

- UserHandler: HTTPのやりとりを担当

このように分離することで、役割が明確になります。

構造化のメリット

- 依存性が明確化し、コードの見通しが良くなる

- モックの注入がしやすくなり、テストが容易に

- 役割ごとに保守・拡張しやすくなる

補足:実装例

上記イメージを実際のコードに落としたものとなります。

ディレクトリ構成(例)

go-gin-test-guide/

├── main.go

├── handler/

│ └── user_handler.go

├── service/

│ └── user_service.go

├── repository/

│ └── user_repository.go

└── model/

└── user.go

package model

type User struct {

ID string `json:"id"`

Name string `json:"name"`

}

package repository

import "my-gin-app/model"

type UserRepository interface {

FindByID(id string) (*model.User, error)

}

type userRepositoryImpl struct {

// 実際にはDB接続などを持つが、今回は省略

}

func NewUserRepository() UserRepository {

return &userRepositoryImpl{}

}

func (r *userRepositoryImpl) FindByID(id string) (*model.User, error) {

// 例として、静的なユーザー情報を返す

if id == "1" {

return &model.User{ID: "1", Name: "Gopher"}, nil

}

return nil, nil // 見つからなかった場合

}

package service

import (

"errors"

"my-gin-app/model"

"my-gin-app/repository"

)

type UserService interface {

GetByID(id string) (*model.User, error)

}

type userServiceImpl struct {

repo repository.UserRepository

}

func NewUserService(repo repository.UserRepository) UserService {

return &userServiceImpl{repo: repo}

}

func (s *userServiceImpl) GetByID(id string) (*model.User, error) {

user, err := s.repo.FindByID(id)

if err != nil {

return nil, err

}

if user == nil {

return nil, errors.New("user not found")

}

return user, nil

}

package handler

import (

"net/http"

"my-gin-app/service"

"github.com/gin-gonic/gin"

)

type UserHandler struct {

userService service.UserService

}

func NewUserHandler(service service.UserService) *UserHandler {

return &UserHandler{userService: service}

}

func (h *UserHandler) GetUser(c *gin.Context) {

id := c.Param("id")

user, err := h.userService.GetByID(id)

if err != nil {

c.JSON(http.StatusNotFound, gin.H{"error": "User not found"})

return

}

c.JSON(http.StatusOK, user)

}

package main

import (

"my-gin-app/handler"

"my-gin-app/repository"

"my-gin-app/service"

"github.com/gin-gonic/gin"

)

func main() {

r := gin.Default()

userRepo := repository.NewUserRepository()

userService := service.NewUserService(userRepo)

userHandler := handler.NewUserHandler(userService)

// ルーティング

r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)

r.Run(":8080")

}

リクエスト(ユーザーが見つかる場合)

curl http://localhost:8080/users/1

レスポンス

{"id":"1","name":"Gopher"}

リクエスト

curl http://localhost:8080/users/999

レスポンス

{"error":"User not found"}

テスト手法

Ginを使ったAPI開発では、以下の3つのレイヤーに分けてテストを設計すると堅牢です。

- ハンドラのテスト

- サービス層・リポジトリ層のテスト

- インテグレーションテスト(統合テスト)

それぞれのテスト手法とサンプルコード例を以下にまとめます。

ハンドラのテスト

Ginのハンドラをテストする際は、以下を意識します。

- 実際のHTTPリクエストを模倣できる

httptest.NewRecorder - 必要に応じて依存するサービスやリポジトリをモック化する(今回の例ではサービスをモックにする)

モックの定義

まず、service.UserService をモック化します。

これにより、ハンドラの振る舞いだけをテストできます。

package handler_test

import (

"errors"

"go-gin-basic-guide/handler"

"go-gin-basic-guide/model"

"net/http"

"net/http/httptest"

"testing"

"github.com/gin-gonic/gin"

"github.com/stretchr/testify/assert"

)

// モックサービス

type mockUserService struct {

getByIDFunc func(id string) (*model.User, error)

}

func (m *mockUserService) GetByID(id string) (*model.User, error) {

return m.getByIDFunc(id)

}

ハンドラのテストコード

実際に /users/:id エンドポイントをテストします。

func TestGetUser_Success(t *testing.T) {

// Ginをテストモードにする

gin.SetMode(gin.TestMode)

// モックサービスを準備

mockService := &mockUserService{

getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return &model.User{ID: id, Name: "Test User"}, nil

},

}

// ハンドラを生成

userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)

// Ginのルーターにハンドラを設定

r := gin.Default()

r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)

// リクエストを作成

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/1", nil)

w := httptest.NewRecorder()

// リクエストを実行

r.ServeHTTP(w, req)

// 結果を検証

assert.Equal(t, http.StatusOK, w.Code)

assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Test User"}`, w.Body.String())

}

func TestGetUser_NotFound(t *testing.T) {

gin.SetMode(gin.TestMode)

mockService := &mockUserService{

getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return nil, errors.New("user not found")

},

}

userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)

r := gin.Default()

r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/999", nil)

w := httptest.NewRecorder()

r.ServeHTTP(w, req)

assert.Equal(t, http.StatusNotFound, w.Code)

assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, w.Body.String())

}

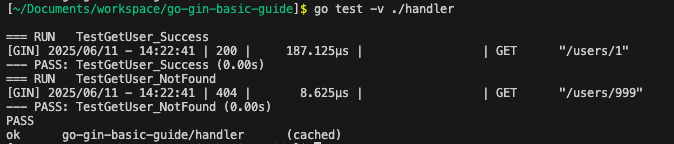

テスト実行

go test -v ./handler

テストが正常に終了しました。

最後にリファクタリングとして共通のテスト用ルーター初期化関数を作っておきます。

func setupRouter(handlerFunc gin.HandlerFunc) *gin.Engine {

gin.SetMode(gin.TestMode)

r := gin.Default()

r.GET("/users/:id", handlerFunc)

return r

}

func TestGetUser_Success(t *testing.T) {

mockService := &mockUserService{

getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return &model.User{ID: id, Name: "Test User"}, nil

},

}

userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)

r := setupRouter(userHandler.GetUser)

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/1", nil)

w := httptest.NewRecorder()

r.ServeHTTP(w, req)

assert.Equal(t, http.StatusOK, w.Code)

assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Test User"}`, w.Body.String())

}

func TestGetUser_NotFound(t *testing.T) {

mockService := &mockUserService{

getByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return nil, errors.New("user not found")

},

}

userHandler := handler.NewUserHandler(mockService)

r := setupRouter(userHandler.GetUser)

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/999", nil)

w := httptest.NewRecorder()

r.ServeHTTP(w, req)

assert.Equal(t, http.StatusNotFound, w.Code)

assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, w.Body.String())

}

テストパターンが増えた際にはこのような共通関数が必要となってきます。

サービス層のテスト

サービス層のテストでは、リポジトリをモック化してビジネスロジックのみを検証します。

例として service/user_service.go のテストコードを紹介します。

package service_test

import (

"go-gin-basic-guide/model"

"go-gin-basic-guide/service"

"testing"

"github.com/stretchr/testify/assert"

)

// リポジトリのモック

type mockUserRepo struct {

findByIDFunc func(id string) (*model.User, error)

}

func (m *mockUserRepo) FindByID(id string) (*model.User, error) {

return m.findByIDFunc(id)

}

func TestGetByID_Success(t *testing.T) {

repo := &mockUserRepo{

findByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return &model.User{ID: id, Name: "Mock User"}, nil

},

}

userService := service.NewUserService(repo)

user, err := userService.GetByID("1")

assert.NoError(t, err)

assert.Equal(t, "Mock User", user.Name)

}

func TestGetByID_NotFound(t *testing.T) {

repo := &mockUserRepo{

findByIDFunc: func(id string) (*model.User, error) {

return nil, nil

},

}

userService := service.NewUserService(repo)

user, err := userService.GetByID("999")

assert.Nil(t, user)

assert.EqualError(t, err, "user not found")

}

✅ ポイント

- サービス層では、ビジネスロジックに関わる条件分岐を中心にテスト

- データアクセスはモック化(リポジトリ層に依存しない)

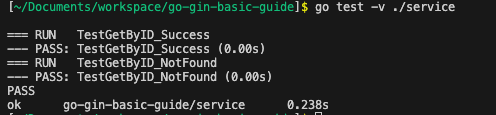

テスト実行

go test -v ./service

リポジトリ層のテスト

リポジトリ層では、実際のDB(例: SQLiteやテスト用MySQL)を使うか、インメモリDBを使うことが多いです。

小さい場合はテーブルモックなどを使う例もあります。

例(簡略化した考え方):

func TestFindByID_RealDB(t *testing.T) {

db := setupTestDB() // 例: SQLiteのメモリDBを初期化

repo := repository.NewUserRepositoryWithDB(db)

// 事前にテストデータを作成

db.Exec("INSERT INTO users (id, name) VALUES (?, ?)", "1", "Test User")

user, err := repo.FindByID("1")

assert.NoError(t, err)

assert.Equal(t, "Test User", user.Name)

}

統合テスト(インテグレーションテスト)

「実際にサーバーを立ち上げて、APIのリクエスト&レスポンスを検証するテスト」です。

httptest.NewServer を使うことで、サーバーを本番に近い形で起動してテストできます。

package integration_test

import (

"go-gin-basic-guide/handler"

"go-gin-basic-guide/repository"

"go-gin-basic-guide/service"

"net/http"

"net/http/httptest"

"testing"

"github.com/gin-gonic/gin"

"github.com/stretchr/testify/assert"

)

// テストサーバーをセットアップ

func setupIntegrationRouter() *gin.Engine {

repo := repository.NewUserRepository()

userService := service.NewUserService(repo)

userHandler := handler.NewUserHandler(userService)

r := gin.Default()

r.GET("/users/:id", userHandler.GetUser)

return r

}

func TestGetUserIntegration_Success(t *testing.T) {

gin.SetMode(gin.TestMode)

r := setupIntegrationRouter()

ts := httptest.NewServer(r)

defer ts.Close()

resp, err := http.Get(ts.URL + "/users/1")

assert.NoError(t, err)

assert.Equal(t, http.StatusOK, resp.StatusCode)

// レスポンスボディも検証

defer resp.Body.Close()

body := make([]byte, resp.ContentLength)

resp.Body.Read(body)

assert.JSONEq(t, `{"id":"1","name":"Gopher"}`, string(body))

}

func TestGetUserIntegration_NotFound(t *testing.T) {

gin.SetMode(gin.TestMode)

r := setupIntegrationRouter()

ts := httptest.NewServer(r)

defer ts.Close()

resp, err := http.Get(ts.URL + "/users/999")

assert.NoError(t, err)

assert.Equal(t, http.StatusNotFound, resp.StatusCode)

defer resp.Body.Close()

body := make([]byte, resp.ContentLength)

resp.Body.Read(body)

assert.JSONEq(t, `{"error":"User not found"}`, string(body))

}

✅ ポイント

- Ginサーバーを立ち上げて、実際にHTTPリクエストを送る

- 依存も「実装」なので、サービス層〜リポジトリ層まで一気通貫でテスト

- E2E(外部連携含むテスト)よりは範囲が狭いが、「アプリ内部の統合確認」に最適

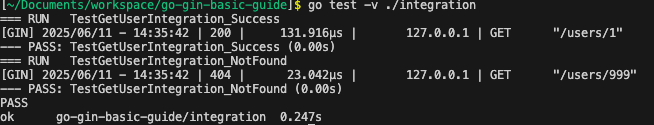

テスト実行

go test -v ./integration

Ginのグルーピング・ルーティング活用術

バージョニング

共通パス/認証ルールの整理

エラーハンドリングのパターン

エラーレスポンスの統一化

GinのError型の活用

認証・認可の実装例

JWT認証

ミドルウェアとしての実装

よりスケーラブルな設計へ

サービス分割、マイクロサービス化へのステップ

将来的なアーキテクチャの展望

まとめと振り返り

関連する技術ブログ

キャッシュ戦略完全ガイド:CDN・Redis・API最適化でパフォーマンスを最大化

2024/03/07Go × Echoで始めるWebサーバ構築入門:シンプル・高速なAPI開発を最短で学ぶ

2023/12/03Go × Gin 基礎編:高速APIサーバーの作り方を徹底解説

2023/11/23Go + Gin + GORMで作る記事&いいねAPI(Part 1)まずは“動かすこと優先のコントローラー”で全部入りCRUD

2025/07/13Go × Gin でMVC構成のブログ記事投稿用Web APIを構築する:基礎からスケーラブル設計まで

2023/12/03Go × Gin × MVC構成で実践する堅牢なテスト設計と実装ガイド

2023/12/04Go + Ginアプリを本番品質に仕上げる:設定・構成・CI導入まで

2023/12/06Go向け文字列スライス操作ユーティリティ「strlistutils」を公開しました

2025/06/19